李钢,1986 年生于云南大理。李钢的作品好比催化剂,让人们反思一些最根本的困境和人际关系矛盾。这些作品拥有一种罕见的力量,能把普适的和具体的、亲密的和疏远的事物相结合。李钢并不甘心囿于某一种分类。在他的家乡云南,李钢接受了传统的绘画训练,然而绘画只是他的实践的其中一部分。李钢的艺术形式多种多样,不仅包括绘画,还有雕塑和装置艺术,各种艺术形式共存,构成了一种语言——奇特而蕴含丰富。所有的材料都有机地融合在一起,从日常垃圾到传统的铅笔,从天然木材到透明胶带⋯⋯这些元素使模仿和陌生化这两个艺术创作的极端的界限变得模糊不清。

材料绘画

李钢,《流年》,2008 - 2009, 画布,塑料袋(内装搓洗的碎油画颜料和照片),19幅,每幅100 x 80 cm; 塑料袋,19只,每只19 x 12 cm

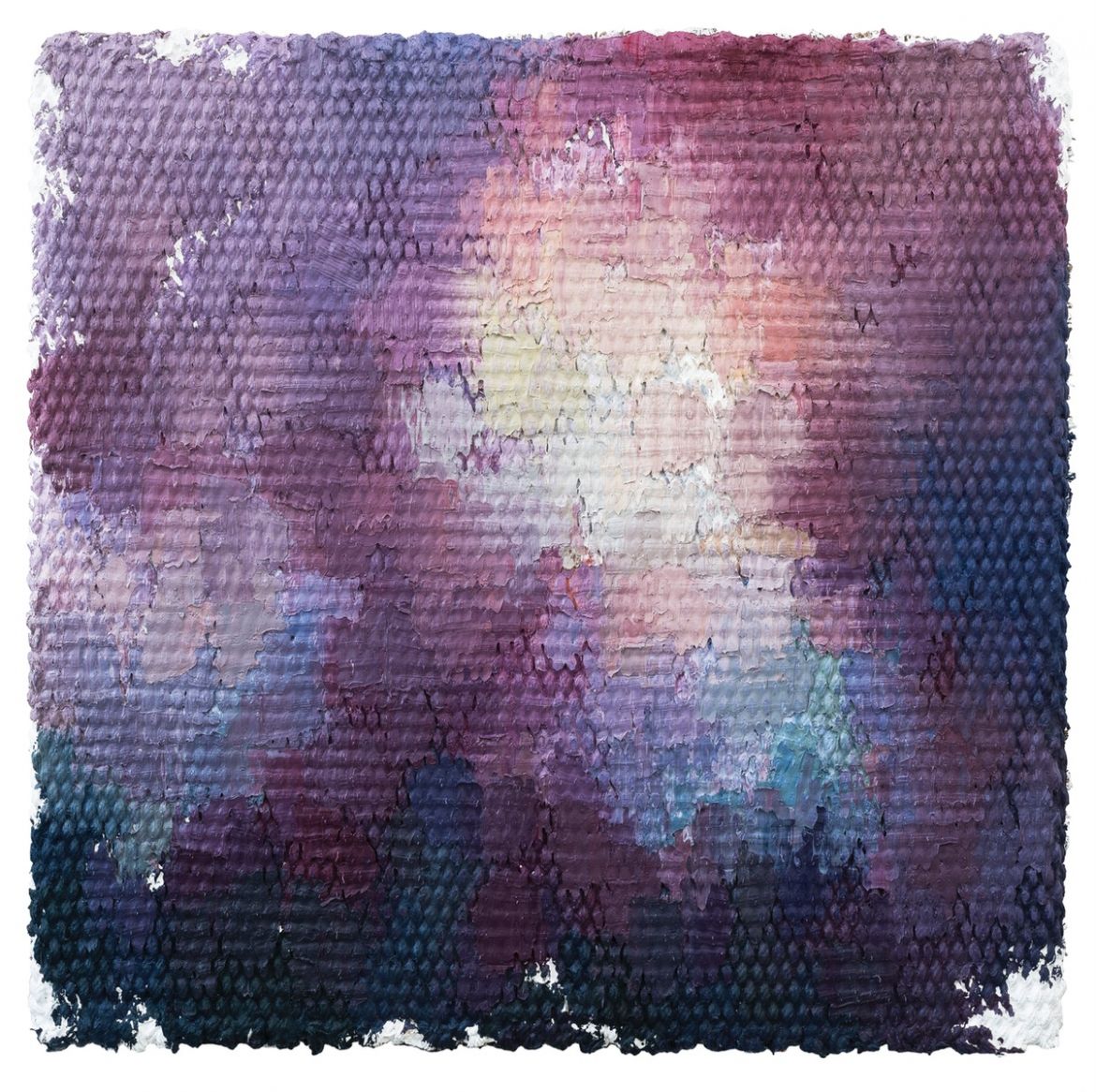

编织绘画

李钢,《画布》,2012,手工布面丙烯,106 x 104 cm

在编织系列绘画作品中,李钢将转喻和整体之间的关系推到了一个全新的高度。西方艺术史里那些大师级作品的细节,比如胡须、脸颊,被艺术家用厚重饱满的颜料和画布再次诠释。这些画布并非作 为支撑图像的媒介;在观念上,画布本身也是作品至关重要的一部分。工匠们按照艺术家的想法与设计将粗粗的麻绳编织成厚度达到 2 至 3 厘米厚的画布,将绘画物化的手工编织过程,和观念艺术中的反物化主旨紧密相连,相辅相成。李钢将作品中的图像和媒介同时放大到极限,这样观众就无法看到作品的全貌。一旦观众突然意识到自己所看到的只是某个完整作品的局部,甚至通过这些局部想象出原来的全貌,观众会发现自 己又上了李钢的当了。

草图绘画

李钢,《水鸟》,2018,亚麻布上油画,160 x 320 cm

这一系列作品的概念是基于油画草图。草图的不完整准确地揭示了油画底部和画布的材料结构。 草图 — 它是用来提示一幅画作最基本的想法的。记录下来的冲动充满了进一步深化和发展的可能性。它是最早的作品冲动和与艺术灵感最接近的状态。

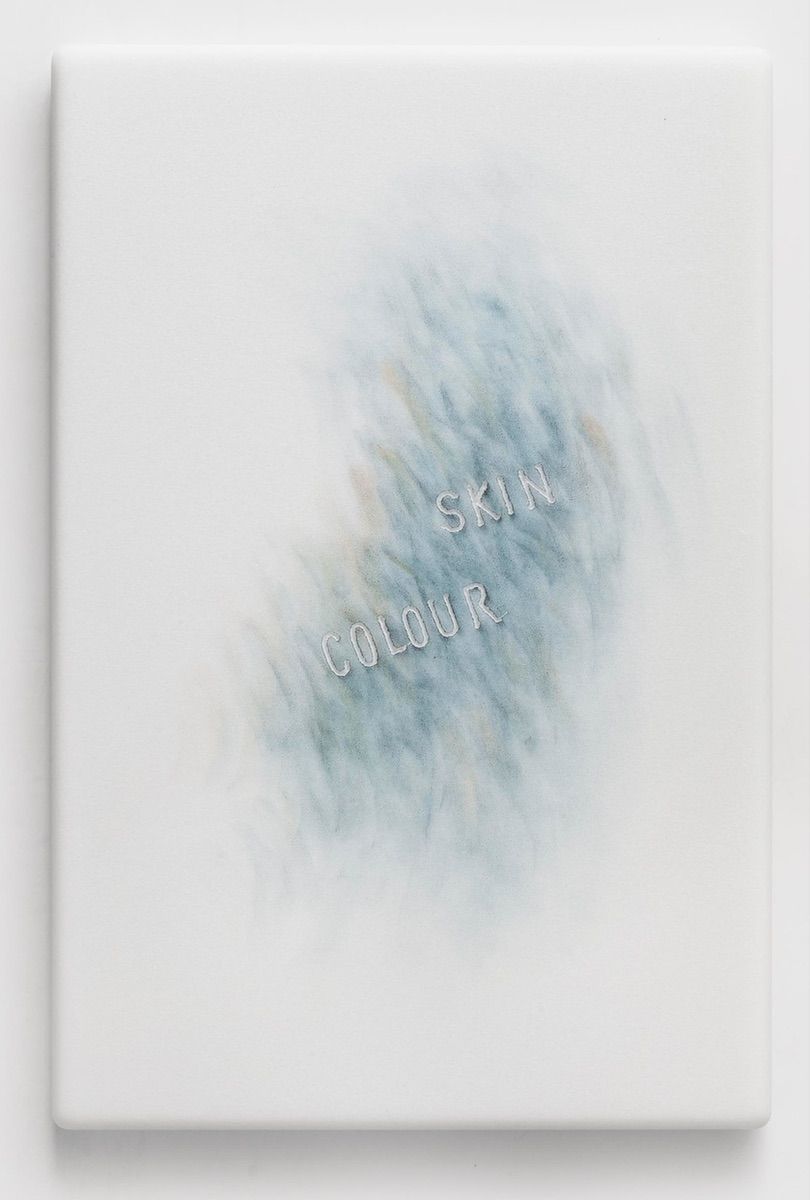

肤色系列

获取艺术家更多信息,请点击此处。

欲咨询更多信息,请通过以下二维码进入微信群留言交流: